Myths

La sagesse d’un juge

Résumé du conte

Ce récit raconte comment un fabricant de trous et un fabricant de boules entrent en conflit après qu’une des boules produites se retrouve coincée dans un des trous. Chacun accuse l’autre de ne pas avoir respecté les bonnes mesures. Ils confient leur litige à un juge qui, plutôt que de donner l’entière responsabilité du tort au creuseur ou au tourneur, considère que c’est de la faute des deux !

Source : Fable

À propos du conte

Ce conte facétieux met en scène un duo de travailleurs dont l’harmonie est soudain mise à mal. La solution du juge, qui remet le tort ni à l’un à l’autre, mais aux deux, permet de réfléchir sur la notion de compromis et de relativité. Elle ouvre la question des nombres décimaux entre lesquels existe une infinité d’autres nombres.

Énigmatique, avec un conflit à la fois amusant et captivant, cette histoire amène les élèves à débattre entre eux… et à voir le monde autrement qu’en noir ou blanc.

👉 Découvrir le conte

Maths

Décimaux, intervalles… et un juge conciliant

Les boules s’ajustaient parfaitement aux trous jusqu’à ce que ça bloque. Est-ce le trou qui est trop étroit ou la boule qui est trop grosse ? Les deux, déclare le juge.

👦🏻 Âge cible : 7–9 ans (CE1–CE2)

⏰ Durée estimée : ?

📎 Matériel : Une collection d’objets, de formes diverses, de tailles diverses.

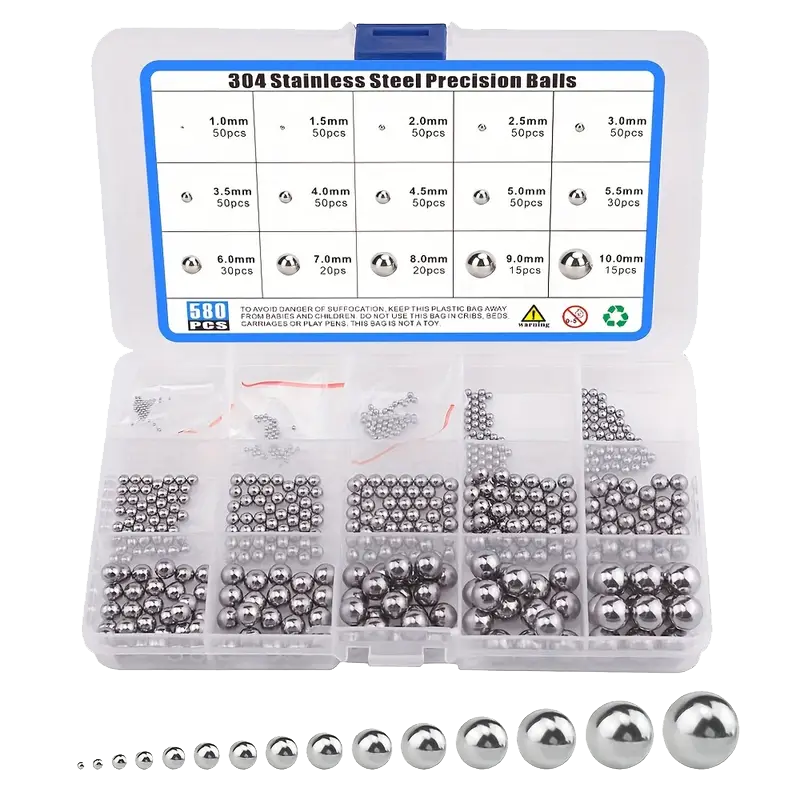

Des collections de rondelles et de billes. Au moins trois tailles de rondelles, trois tailles de billes compatibles, toutes très proches, une majorité de taille moyenne.

🎯 Objectifs pédagogiques

Développer les compétences mathématiques suivantes :

• Ordonner

• Modéliser

• Raisonner

Développer les aptitudes (compétences psychosociales) suivantes :

• Critiquer

• Corriger, gérer l’erreur

• Justifier

🔢 Notions mathématiques en jeu

• Ordre

• Limite

• Précision

Une notion avancée de mathématique est que si, entre deux entiers consécutifs, il n’y a rien, entre deux grandeurs continues, il y en a toujours une autre. Ainsi, le juge déclare que les deux artisans ont tort car ils auraient pu viser la moyenne des deux grandeurs; aussi proches soient-elles, l’une peut être considérée comme trop petite et l’autre trop grande. C’est un saut notionnel important quand les élèves passent des nombres entiers aux décimaux: entre deux décimaux ou rationnels il y en a toujours une infinité d’autres, il y a toujours des trous, il n’y a pas de “successeur” à un nombre décimal ou rationnel.

🟢 Activité 1. Ordonner, suivant quel critère?

🗣️ Consigne donnée aux élèves :

Voici des objets. Ordonnez-les et expliquez ce que vous faites.

💬 Commentaire pédagogique

Parmi les objets, des longs, des courts, des trapus, des plats, des légers, des lourds. L’idée est qu’un ordre repose sur un critère, qui peut être remis en cause.

🟢 Activité 2. Ordonner différentes grandeurs

🗣️ Consigne donnée aux élèves :

Voici des objets. Ordonnez-les et expliquez ce que vous faites.

💬 Commentaire pédagogique

Différents ateliers avec différents types de grandeurs : angle, longueur, aire, volume, contenance, masse, nombre.

Objet à manipuler | Grandeur travaillée |

Portions de disques de papier (pas forcément de même rayon) | Angle |

Bandes de papier de largeur donnée | Longueur |

Morceaux de carton (certains se recouvrant, d’autres plus problématiques) | Surface |

Boules de pâte à modeler | Volume |

Récipients et semoule | Contenance |

Des objets de poids différents et une balance type Roberval les départageant | Masse |

Jetons ou cubes dans des gobelets | Nombres |

🟢 Activité 3. Ordonner quand on doute

🗣️ Consigne donnée aux élèves :

Voici des rondelles et des billes. Ordonnez les de la rondelle la plus étroite à la plus large, de la plus petite boule à la plus grosse.

💬 Commentaire pédagogique

La question est d’ordonner quand les grandeurs associées ne sont pas facilement discernables, que ça ne se voit pas à l’œil. On peut par exemple avoir les rondelles à un endroit, les billes à un autre (par exemple chaque groupe d’élèves reçoit une bille), on ne peut pas déplacer les rondelles, on ne peut pas comparer directement une rondelle à une autre mais il faut passer par une bille qui devient juge des rondelles trop petites ou assez grandes. Réciproquement, ce sont les rondelles, une fois ordonnées, qui permettront d’établir la hiérarchie des billes.

La norme ne se fait que par rapport à une référence, une régularité, une unité. Une rondelle n’est plus petite que parmi une majorité de rondelles plus grandes. Il s’agit de faire expérimenter une grandeur continue, dont la précision peut être arbitrairement petite.

On peut également, dans une autre activité, une autre stratégie, comparer les billes directement entre elles: Trois billes sur un plan, une surface plate, horizontale et rigide posée dessus; si les trois billes sont de la même taille, les deux plans sont parallèles. Si le plan “penche” (une bille posée dessus roule), il désigne celle qui est différente des deux autres.